- 記事リストにアイコンを表示できるようにした。オプションウィンドウの「アイコン」チェックより選択する。デフォルトはオフ。

- 使用しているデータベース System.Data.SQLite を更新した。1.0.40.0 から 1.0.44.0 への変更。

- フィードリストのスクロールバー、フィードバー上の次記事ボタン、同一フィードボタンの各動作の細かい修正

- その他細かい修正

2007年8月29日水曜日

BLOG/フィード/RSSリーダ nDigiReader 0.65 リリース

2007年8月20日月曜日

Genkhord 0.20 リリース

Genkhord は Windows で動作するコード進行アシスタント。Vista または XP + .NET Framework2.0 で動作する。

0.20 での変更点は以下の通り:

ずっと追加したかったコードの転回機能を実装した。トップノート付近がどうしても濁りやすくなるので、オープンボイシングモードも追加した。

マイナーキ

ー対応はまだ。難しくないがかなり面倒なのだ。すぐに実装できる機能から追加していく。

0.20 での変更点は以下の通り:

- コードの転回機能を追加した。[転回]ボタンオンで転回する。デフォルトオン。進行を聴きやすくするために追加した。

- ボイシングとしてクローズまたはオープンを選択できるようにした。デフォルトではクローズド。倍音を多く含む音色で転回ありの場合に聴きやすくするために追加した。[クローズド]ボタンを使用する。

- 発音をオクターブ単位で移動できるようにした。Octコントロールを使用する

- コード進行表を改定した。

ずっと追加したかったコードの転回機能を実装した。トップノート付近がどうしても濁りやすくなるので、オープンボイシングモードも追加した。

マイナーキ

ー対応はまだ。難しくないがかなり面倒なのだ。すぐに実装できる機能から追加していく。

2007年8月16日木曜日

2007年8月15日水曜日

各アプリ問題点/バグトラッキングシステム

各アプリにそれぞれ要望が届いている。また既知のバグもある。こういうものは今使っているブログで管理することは効率が悪いので、何かのバグトラッキングシステムを導入または作成したいと考えている。ただし全て時間があればの話だ。

では、要望とバグの一覧を表示する。

nDigiGadgets

- [bug] nDigiTenki、nDigiTVProgram、nDigiAmedas において、非同期通信をおこなっていないので、ライブドアからのフィード受信が遅い場合に問題がでる。スリープからの復帰時にも問題が発生する。

- nDigiLoad シリーズで quad コアに対応したい。

- nDigiEjectIt でドライブ除外指定をできるようにしたい。

- 他、外観(任意の色調を選べるようにするなど)、モーションについて再検討したい。

Genkhord

- コード進行候補算出の改善をしたい

- 聴きやすい発音のためのカスタマイズを可能にしたい(転回、ボイシング、オクターブ等)

Picmv

- ファイルの形式を示すメタ文字を導入したい

- IPTC 対応したい

- RAW 画像の撮影時刻取得処理の改善をしたい

- オリエンテーション属性による回転処理の改善をしたい

Picgl

- [bug] Intel 系ビデオカードなどでツリーアイテムの表示がおかしいことがある

- IPTC 対応したい

FXLauncher

- ホットキーに対応したい

- ショートカットキーに対応したい

- 外観のカスタマイズをサポートしたい

nDigiReader

- ショートカットキーの整備をしたい

- 外観のカスタマイズを可能にしたい

英語学習アプリ(仮題)

- 出題方法と学習スケジュールに関するカスタマイズをできるようにしたい

- 底本の出版元に話をもっていくという展開も考えられる

2007年8月7日火曜日

Gizmodo Japan に Genkhord の記事掲載

Gizmodo Japan に Genkhord に関する次の記事が掲載されていた。

『コード進行を支援してくれる画期的フリーソフト「Genkhord」』

http://www.gizmodo.jp/2007/08/genkhord.html

Genkhord や nDigiGadgets は長らくバージョンアップしていない。バグはあるのに。上記の記事に「少しずつ改良中です」とある。時間があれば修正したいものだ。

ところで、PCにおいてマウスだけを使ったオペレーションはマルチタッチできないから楽器のようなものにはあまり適していない。キーボードを使えば良くはなるが、習得が難しくなる。もっともよいのはマルチタッチスクリーンを採用することだと思う。これまでのエントリでもマルチタッチスクリーンについては何度か触れて

いるが、高精細かつ適切なタッチ感度を持つスクリーンなら必ずおもしろいことができるだろう。楽器に限らず、2Dコンテンツ/UIを操作するアプリにはきわめて有効で、同時に学習効率の高さにも期待できる。

『コード進行を支援してくれる画期的フリーソフト「Genkhord」』

http://www.gizmodo.jp/2007/08/genkhord.html

Genkhord や nDigiGadgets は長らくバージョンアップしていない。バグはあるのに。上記の記事に「少しずつ改良中です」とある。時間があれば修正したいものだ。

ところで、PCにおいてマウスだけを使ったオペレーションはマルチタッチできないから楽器のようなものにはあまり適していない。キーボードを使えば良くはなるが、習得が難しくなる。もっともよいのはマルチタッチスクリーンを採用することだと思う。これまでのエントリでもマルチタッチスクリーンについては何度か触れて

いるが、高精細かつ適切なタッチ感度を持つスクリーンなら必ずおもしろいことができるだろう。楽器に限らず、2Dコンテンツ/UIを操作するアプリにはきわめて有効で、同時に学習効率の高さにも期待できる。

2007年7月26日木曜日

iTunesU と 英語学習について

最近、iTunes Store に iTunes U というカテゴリができていることに気付いた。MIT やスタンフォードなどのフルサイズの講義音声、ビデオ、資料が無償でダウンロード可能だ。このような試みは日本の大学でもあるが(JOCW/OCW)、iPod+iTunesという事実上最強の視聴プラットフォーム上で展開されていくことが興味深い。各大学でバラバラに配布されるよりもはるかにアクセスしやすいし、本当に良い講義であるのならば日本の大学も是非参加してほしい。

なお iTunes U は今のところ英語によるコンテンツがほとんどのようだ。英語の勉強にも使えるかもしれない。

ところでここのところ、英語の学習書や教材をいろいろと試してみたが、それぞれが少しずつ違う英語習得のメソッドを主張していて面白い。文法、ディクテーション、単語、シャドーイングのどれか

、またはいくつかを主軸としつつ、構成を難易度、文法カテゴリ、使える場面カテゴリなどに区分けして学習者の目に留まるよう工夫しているようだ。

学習者のそのときの実力に応じて学習方法を選ぶのが適切なのは当然だから、このように多様な方法があるのも当然だと思う。

またネイティブスピーカーの子供が生まれてから言葉を話すまでをトレースするような(自然で最適化された)学習法を、違う立場・状態の人間が同じようにやろうとしても、通常は難しいことが多いだろう。

自分の場合は、読むことだけはなんとかなっているが、そのほかがだめだ。これは読むことだけが必要だったからなのだが、きちんと会話したいと思っているのでなんとかしたい。

文法知識は自然言語の論理的な解釈を促し学習の見通しをよくするが、すぐには

役にたたない。また単語(語彙)力は最終的にはもっとも重要になってくると思われるがその段階ではない。そんなことの前に膨大な音声が iTunes U を含めそこにあるわけだから、まずはそれを聴いてみようと思っている。

なお iTunes U は今のところ英語によるコンテンツがほとんどのようだ。英語の勉強にも使えるかもしれない。

ところでここのところ、英語の学習書や教材をいろいろと試してみたが、それぞれが少しずつ違う英語習得のメソッドを主張していて面白い。文法、ディクテーション、単語、シャドーイングのどれか

、またはいくつかを主軸としつつ、構成を難易度、文法カテゴリ、使える場面カテゴリなどに区分けして学習者の目に留まるよう工夫しているようだ。

学習者のそのときの実力に応じて学習方法を選ぶのが適切なのは当然だから、このように多様な方法があるのも当然だと思う。

またネイティブスピーカーの子供が生まれてから言葉を話すまでをトレースするような(自然で最適化された)学習法を、違う立場・状態の人間が同じようにやろうとしても、通常は難しいことが多いだろう。

自分の場合は、読むことだけはなんとかなっているが、そのほかがだめだ。これは読むことだけが必要だったからなのだが、きちんと会話したいと思っているのでなんとかしたい。

文法知識は自然言語の論理的な解釈を促し学習の見通しをよくするが、すぐには

役にたたない。また単語(語彙)力は最終的にはもっとも重要になってくると思われるがその段階ではない。そんなことの前に膨大な音声が iTunes U を含めそこにあるわけだから、まずはそれを聴いてみようと思っている。

2007年7月21日土曜日

デザイニング・インターフェースという本を読み始めた

オライリーの「デザイニング・インターフェース」(Jenifer Tidwell著、浅野紀予訳)という本を読み始めた。買ったのではなく、よく行く図書館にたまたまあったのを見つけて借りたのだが、これは原書とあわせて買っても損がないかもしれない。

内容は言ってみればUIのデザインパターンのカタログなのだが、それの解説が面白い。今まで自分がUIを設計するときに、感じたこと、メモした方が良さそうな思い付きなどを再収集することもできた。以前も書いたが自分は辞書のような本が好きなので、読んでいて楽しい。

型にはまった、あるいはクラシカルな UI を想像力の邪魔になるから最初から頭の中より排除した方がよいという考えのWebデザイナにはお勧めできないかもしれないが、基礎知識を一通り得たいアプリケーションプログラマには良いと

?った。

もう少し読み進めてみる。

内容は言ってみればUIのデザインパターンのカタログなのだが、それの解説が面白い。今まで自分がUIを設計するときに、感じたこと、メモした方が良さそうな思い付きなどを再収集することもできた。以前も書いたが自分は辞書のような本が好きなので、読んでいて楽しい。

型にはまった、あるいはクラシカルな UI を想像力の邪魔になるから最初から頭の中より排除した方がよいという考えのWebデザイナにはお勧めできないかもしれないが、基礎知識を一通り得たいアプリケーションプログラマには良いと

?った。

もう少し読み進めてみる。

2007年7月18日水曜日

Silverlight で 3D 描画

Silverlight で 3D 描画をしようとしている人たちがいる。

Balder、python cube、3D demo などを見つけた。Sliverlight は WPF と違って3Dエンジンを持っていないから、どうしているのかと思ってソースを見たところ、どれも自前でトランスフォーム、透視変換、テクスチャマッピング、バックフェースカリング等を行っているようだ。

考えてみれば、シーンからトライアングルのセットアップまでできてしまえば、あとはフィルすればよいのだから GPU は勿体無いがこういうことは Sliverlight で可能だ。いろいろなブラウザ上の Javascript で実行可能になるので使いどころはいろいろあるかもしれない。それに3D描画の勉強にも良いのかもしれない。

ただ隠面消去はどうすればよいのだろう。ひとつのキューブが回転するだけならカリングだけでも大丈夫だが、シーンが複雑になると絵が破綻する(現在のBalderがそうだ)。Zバッファは流石に使えないと思うので、Zソートをポリゴン毎にするくらいしか思いつかない。

いずれにせよ面白い。

2007年7月15日日曜日

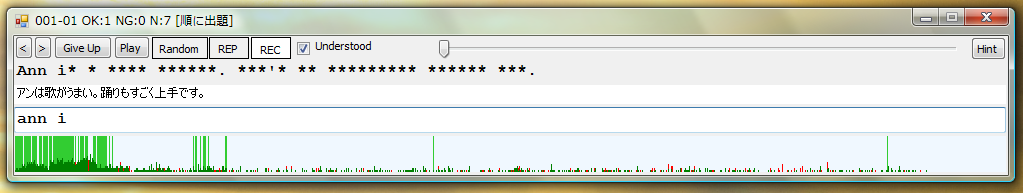

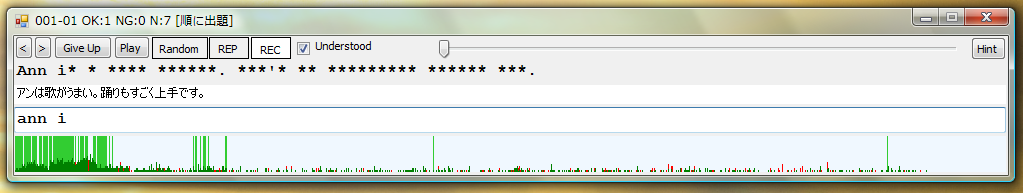

英語学習書の「えいご漬け」化2

以前のエントリで英語学習アプリを作っていると書いた。その後学習の進み具合を視覚的に確認できる機能を追加した。

また底本をスキャンし、問題の文法解説を自動的に閲覧できるようにした。400ページほどある本なので

全てをスキャンするのは大変だった。今後、参考書に学習者(自分しかいないが)がマウスで書き込みできるようにしてみる。

ところで参考のために買った Nintendo DS 版の「えいご漬け」は非常によくできている。楽しみながら続けられるための工夫が随所に見られ

売れているのも納得がいく。DSにはこのような学習支援ソフトがいくつも出ているので研究してみようと思う。

DSの次のようなハード的特長は、eラーニングにぴったりである。

しかしこれに関しては、今の時代であれば Web 上でみんなで解決する仕組みが応用できそうだ。

たとえば上段で「スキャンした底本へ書き込む機能を作りたい」と書いたが、これを学習者で共有することが思いつく。

英語学習に限らず、いろいろな学習において発生する疑問の多くは一般的で特殊なものではないと考えられるからだ。

だから、「コミュニティサービスではあるが、あくまでも学習コンテンツをコアとする何か」があると面白いと思った。

(自分が知らな

?だけで既に存在するかもしれない)。

ところで、eラーニングに関しては Web 上のものをいくつか業務命令でやったことがある。ほとんどはつまらないもので、

コンテンツの制作側も楽しみながら作っていないと断言できるものばかりだった。えいご漬けの制作者を見習ったほうが

良いと思った。一般アプリでもWebコンテンツでも何でもそうだと思うのだが、制作者が制作を楽しんでいるかどうかは、

必ず品質に反映する。

また底本をスキャンし、問題の文法解説を自動的に閲覧できるようにした。400ページほどある本なので

全てをスキャンするのは大変だった。今後、参考書に学習者(自分しかいないが)がマウスで書き込みできるようにしてみる。

ところで参考のために買った Nintendo DS 版の「えいご漬け」は非常によくできている。楽しみながら続けられるための工夫が随所に見られ

売れているのも納得がいく。DSにはこのような学習支援ソフトがいくつも出ているので研究してみようと思う。

DSの次のようなハード的特長は、eラーニングにぴったりである。

- コンパクトで常時携帯可能

- ペン入力が可能

- 音声の入出力が可能

しかしこれに関しては、今の時代であれば Web 上でみんなで解決する仕組みが応用できそうだ。

たとえば上段で「スキャンした底本へ書き込む機能を作りたい」と書いたが、これを学習者で共有することが思いつく。

英語学習に限らず、いろいろな学習において発生する疑問の多くは一般的で特殊なものではないと考えられるからだ。

だから、「コミュニティサービスではあるが、あくまでも学習コンテンツをコアとする何か」があると面白いと思った。

(自分が知らな

?だけで既に存在するかもしれない)。

ところで、eラーニングに関しては Web 上のものをいくつか業務命令でやったことがある。ほとんどはつまらないもので、

コンテンツの制作側も楽しみながら作っていないと断言できるものばかりだった。えいご漬けの制作者を見習ったほうが

良いと思った。一般アプリでもWebコンテンツでも何でもそうだと思うのだが、制作者が制作を楽しんでいるかどうかは、

必ず品質に反映する。

2007年7月12日木曜日

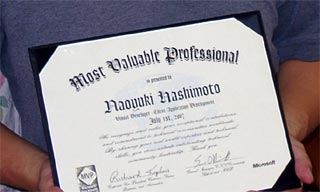

Microsoft MVP アワードを受賞した2

USのMS本社からアワードパッケージが届いた。

紙の表彰状で表彰されるのは、小学6年生の夏休み自由研究(気候パラメータと喘息発作の相関を調べた)の時以来だ。何かものを作るにあたって、誰かに褒められたい、あるいは褒められたいからやっているという部分はいくらかは確実に存在する。

なお、写真の表彰状のほかにもいろいろとギフトが入っていた。

登録:

投稿 (Atom)